“传统上,中国人在个人传记方面的材料绝对丰富多彩,”在《胡若望的疑问》的前言中,史景迁如是讲,“它们不但保存了学者、政治家、哲学家、诗人、杰出的尽忠至孝之人以及有着著名怪癖的隐士的事迹,对那些为富且仁的商人也会毫不吝啬地记上一笔。将士们也不例外……”

但胡若望不属于那类典型的传主。史景迁讲,他是个普通人,文不成武不就,也无显赫的身家,“一生中唯一可以大书特写的,是他在1722年曾远足欧罗巴,在该地小住三年有余的故事。”胡若望信从了天主教,但也未能担任显要的教职,不过,这个平庸之人的生平档案却被保留了下来,在世界上的三个大档案馆内可以查找到,为此,史景迁得以还原这次旅程的全过程——凭借他的广受称誉的“讲故事”的想象力。

“讲故事”的想象力

讲故事,这三个字,安在了研究中国史的汉学家头上,怎就显得那么了得,使人一直津津乐道?

读《胡若望的疑问》的开场白,自然会想起《王氏之死》,这本史景迁的成名作的副标题“大历史背后的小人物”,正合乎胡若望这个“小人物”的情形,但写《王氏之死》时的史景迁是个冒险家,经常因为故事讲不下去而犹疑,同时,他对一点点新的发现、新的领悟,又会感到激动。他说,王氏就像一块石头,在退潮的海水中它闪闪发光,一旦捡起来却又后悔,因为它的色彩很快会在阳光下消失——而他所做的,是努力攥住这石头并感受它传达的温度,不让它丢失,进而欣喜地看到它的“色彩和纹线”也变得越来越鲜明。

讲故事的人,理当让人看到这种能量。中国人爱说“求知欲”,这是预设了“知”的存在,但要是以西方的“求真”精神来说,重点便在于“求”,而不在于“真”。在《王氏之死》中,我们能看到一种在看似无路的地方,通过攀援手边各种能攀援的东西而开出一条路的过程。例如,在书中最精彩的一段,即探讨王氏和人私奔的情况的一段里,史景迁先是根据地图来推测他们可能的逃亡去向,然后,他结合法律和习俗,以及当时地方上控制社会的诸般制度和机构,来一一分析这些选择会带来的风险。有时,一个场景会忽然冒出来,跟王氏无关,却十分必要:

“单身的徒步游人无论是否携带武器,他只要没有行囊和没有城里人担保,就有可能被赶走。天黑以后,人不允许在街上四处闲逛,尽管在最热的夏天,家里没有廊道或院子的人可以把门打开一点,坐在台阶上享受傍晚的凉快,但从小巷通往主要街道的木栅门是关着的……”

一个社会的“氛围”,可以从相关的制度来推测、猜想,进而可以揣摩个体在那种氛围之下的处境。故事便是这样讲出来的。尽管一个民女的处境,是任何对“晚期封建社会”稍有概念的人都能够想当然地估计到的,可是在《王氏之死》中,这个女人所承受的压力得到了具体的描写:“主流”的一切,从制度、风俗到观念,都是对她不利的,更可怕的是,很可能正是迫于压力,情郎也把她弃在了半途,留给她的可能的出路(据分析)是就地去找份勤杂工的活计,或者(可想而知的)去茶馆、赌场和妓院,接受“保护性剥削”。

而最后,史景迁告诉我们:王氏没有选择其中的任何一条路——她掉头回了夫家。

《王氏之死:大历史背后的小人物命运》

[美]史景迁 著 李孝恺 译

理想国·广西师范大学出版社 2011年9月

这是一场堪称典范的“脑补”。现实中没有发生的事情,随着史景迁的合理推测,在文本的空间里有鼻子有眼地发生了。于是,原本仅能充当黑暗社会的一个简单注脚的一起民女私奔事件,就演变成了诸多“可能性”之一,它的发生和成为现实,并未使其他的可能性归于消灭,反而揭开了那些可能性的样貌。事实上,小说就是这样写出来的。

弗朗茨·卡夫卡当年曾尖锐地说,第一次世界大战是人们缺乏想象力的结果。这话可以理解为,当一个历史事件向人提出了抉择的考验时,缺乏想象力的人们只能给出最坏的一种抉择,即向其他国家和势力宣战。卡夫卡暗示战争绝非必然;然而,在《王氏之死》里,我们看到在多种可能性之下,王氏的选择是必然的,史景迁对这块可怜的“石头”做了最大限度的压榨,他拿出了诸般的想象力,证明王氏私奔的结局是没什么好想象的。

当然,王氏的戏剧仍在继续,要通往她的死,但史景迁在考虑如何完成这一段“高潮”。他最后采用的是被钱锺书嘲笑为“失败的小说家”的手段。这几段文字,在钱氏眼里,实在是只能让刚刚入坑的历史系学生惊为天人的通俗小说的笔法:“世上这是冬天,但这儿很温暖。荷花在冬天的绿水里绽放,花香随风而来,有人想把花摘走,但当船过来时,荷花飘走了”……这都是王氏在死前的梦境,她梦见自己回归了青春的样子,脸上消去了皱纹,手回归了光滑,牙齿白而齐整……她又拿出刀子割自己的手腕……美丽的惊悚情节一一发生后,现实接入梦境,王氏被她的丈夫掐死。

历史人物的自白和梦境

以梦的名义,可以做各种虚构。在《王氏之死》前,史景迁已经写出了《康熙自画像》,特色在于从头到尾的“康熙自白”:以第一人称“我”,康熙帝述说他的经历和现状,他对史上帝王成败的认识,他的治国思想,他的野望,他的癖好,他对臣属的看法,对周易常识的了解……这是一次纯尝试之作;一个人贵为天子,所察依然有限,为了在叙述中植入相关史实,动作时常会过于生硬,比如在回顾三藩之乱的结局时,史景迁笔下的康熙帝说起话来,就像一个颇有学术修养的历史教员面对备考的学生:

“尽管耿精忠在1676年已投降,同时尚之信也在1677年1月投降,吴三桂在1678年10月死去,但仍然还有其他一些战斗,战争并未意味着结束。吴的军队由他的孙子领导,战争在继续着,而耿和尚很可能再次叛变。当1680年春,(和硕康)亲王杰书建议将耿杀掉时,我制止了这件事,告诉他……”

这种“帝王心路”的写作,当然无法跟玛格丽特·尤瑟纳尔写的哈德良皇帝,或对比罗伯特·格雷夫斯写的克劳狄亚斯相提并论。书中的康熙帝像一个腹语术的表演者,看上去是他在说话,但声音却从另一个地方诡异地发出来。书到末尾,康熙的结语是“我已完全道出了我内心思想,再也没有隐瞒什么。我已再也无话可说了。”实际上,最理想的结尾是康熙从梦中醒来:整部“自述”如果呈现为一场有如王氏一般的梦呓,帝国角角落落的消息以幻觉的名义来解释,倒显得更为自然。

《康熙自画像》一书带来的新鲜感(或曰达到的成就),在于它让中国读者获得了一个“个人可以大于历史”的印象。中国读者向来就以“时势造人”的观点来看历史中的个人,对人物个体的能动性一般预期不高,对于帝王的认识更是倾向于神秘化,把他们的问世和生平作为都看作一种“历史的抉择”,为王朝盛衰的必然规律做注脚。故此,史景迁把一个有名的帝王写成一个自始至终对自己在干什么具有充分的意识的人,这种事情实在不可思议。

相比之下,2001年出版的《“天国之子”和他的世俗王朝》这部以洪秀全为主角的作品显得成熟很多,因为洪秀全比康熙帝更像个梦想家,他的主观意志,他的语言和行事风格,具有更大的值得想象的空间,更因为洪秀全的社会地位和处境,如同王氏那样是十分受限的,可以分析出他那种孤注一掷的心路。康熙帝的身份是他所坐的位置和那些白纸黑字的手谕所决定了的,而洪秀全则是自己以行动来赋予自己身份的。史景迁较为擅长的风俗画一样的笔法,在他抛弃了以“我”叙事的束缚之后也得到了释放:

“那些娱乐船的船主们满脸堆笑、点头哈腰地邀请洋人登船固然是想赚点钱,但不能就此一概而论,真心的好客和热情也是有的。那些扛了一天活的磨坊伙计洗完澡后狼吞虎咽地吃着他们的粗茶淡饭,这时,他们会很欢迎别人去参观他们的十一个巨大的磨盘和推磨的老牛……”

《太平天国》

[美]史景迁 著 朱庆葆等 译

理想国·广西师范大学出版社 2011年9月

这些都会让人想到上述《王氏之死》中的段落。

但不可否认的是,史景迁能在局部做出精彩生动的描写,却很难在更大的篇幅里维持叙事张力,由此,我们不难在《“天国之子”》中找到大量剪报一般的内容:某地发生了某事,官府如何处理,舆情如何骚动,在此氛围中,某位主角如何行动,去到哪里,做了什么,等等,语句的节奏缺少变化,就仿佛它是之前那份剪报的延续。而另一个重要的因素催化了这一问题的严重性,那就是,史氏作品的中译者或编者,往往寻求把英文原作里的“洋味”尽量去掉,而译出所谓的中文作品应有的味道,这便加强了其叙述中的流水账的读感。

就以《“天国之子”》一书中的一个高潮段落,即洪秀全在1860年10月所做的一个梦为例,在梦中,洪赤手与四只老虎搏斗,打死了它们。之后的两句话,此书的一个译本译作:

“但是,在它们旁边躺着两个新的幽灵——两条黑狗。其中一条狗显然已死,另一条却还有生命迹象。当洪秀全用手打它时,它用人话大喊:‘我怕。’洪秀全回答说:‘朕要诛死你!’”

而另外一个译本则译作:

“但是,虎尸旁躺着两个新的幽灵——两条黑狗。其中一犬显然已死,另一犬还有生机。洪秀全以手击之,它用人话大喊:‘我恐。’洪秀全回说:‘朕要诛你!’”

这里并无优劣的比较,我只是觉得,后一个译法在字词上做到了更“中式”,因而使这一段读来更为平淡无奇。

中国读者按说是不容易接受那种过于追求“主观视角”的风格的。也许,就在《王氏之死》完稿的前一年出版的《万历十五年》更合乎我们对“讲故事”式的历史写作的期待(当然此书的巨大影响也与“历史横截面”带来的新鲜感以及明朝本身的话题性有关)。黄仁宇此书也是以人物为中心的,万历帝、申时行、海瑞、戚继光等陆续登场,不过他更注重以人物轶事和人物关系来描绘他们的处境,描绘他们在臣子、同僚、下人的眼中是怎样的,描绘他们如何像一个个(借用一本讲述一战如何爆发的名著的书名)“梦游人”一样,在这一盘诡异的棋局里,各自做各自认为应做的、正确的事,铸成一个由盛转衰的时刻。书中的万历帝更符合读者对“皇帝视角”的期待:他被重重的仪礼裹挟,被复杂的人际关系纠缠,黄仁宇从外而内地探触他的心态,却不会让他亲口说出什么来。

“感受手心里石头的温度”

我觉得,对王氏的探讨和想象,之所以奠定了史景迁的声望,实在是因为“小人物”视角所蕴含的关怀是令人动容的。一个称王称帝的“大人物”,往往资料翔实,史景迁若专门挑选那些含有自传色彩的内容来描绘他的心迹,这种“讲故事”的做法未免刻意。而更重要的一个事实在于,在写《王氏之死》时,史景迁的“感受手心里的石头的温度”的激情,在之后的作品里很难再看到了。

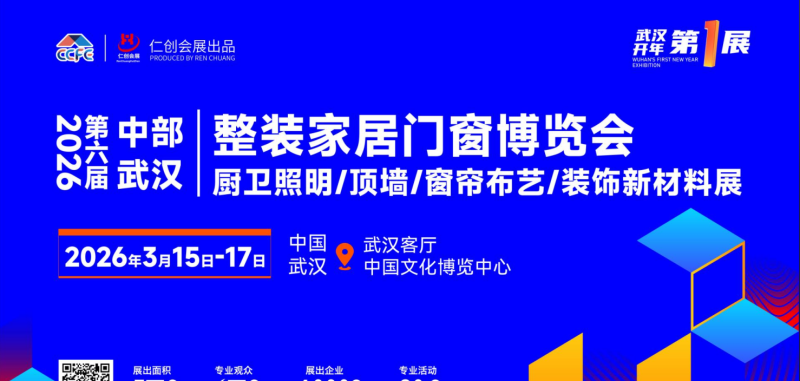

胡若望也是个小人物,但写于《王氏》三十年之后的《胡若望的疑问》,就多少有一种为写而写的感觉:根据从三大档案馆里搜罗来了资料攒出他的一场冒险,感觉不到攥握石头的那种劲头,因为史景迁自己就没有真正的大“疑问”可言,他纯然是好奇:胡若望的资料如此完整地保存了下来,那么还原当初发生的那些事情,就是一件不妨一做的事情了。也许,本书的写法也限制了它的可读性:逐日记事,节奏少有变化。

《胡若望的疑问》

[美]史景迁 著 陈信宏 译

理想国·广西师范大学出版社 2014年3月

我固然不能苛求一个历史学家每一本作品都光芒万丈;此外,也应该承认我不是他的“目标读者”。那些站在自己专攻的术业的立场上,批评史景迁的历史写作浅薄的人,其实都是沿袭了老套路,即类似1945-1946年罗素的《西方哲学史》在大众中传为美谈,而在学界饱受奚落的那种情况。“历史学家里最会讲故事的人”,这样的评价在“专业人士”眼里就是讽刺;而我的看法是,史景迁谈不上最“会”讲,他只是最“爱”讲故事,为此,他的注意力会被引向那些具有自传性的素材,他给自己设定的目标就是完成一个个的故事。

对于专业人士而言,《前朝梦忆》这样的书大概也是不值一提的,因为张岱作品已经十分丰富,不需要这种故事性的“综述”,而从这么一个明遗民身上会折射出怎样的一番世道光景,恐怕也是不言而喻的。但这部2007年的出版的作品还是可称他后期的代表作,因为其中多少有一种“求真”的迫切性:他很想体会张岱亡明入清的沉痛心情,并且理解张岱做到了什么和没能做到什么。

张岱也是一个“小人物”,在一贫如洗、亲友亡故的情况下,以著一部明史来“告慰”平生、警示后人的愿望,读起来令人叹惋;然而,让人叹惋,其实是书写任何一个明末文人的作品都能达到的效果。在很少的一些地方,史景迁能够超越他所铺陈的“信息点”,能让他眼里的张岱的情怀、思想、人格具有一定的普遍意义。在像孔飞力的《叫魂》这样当得起“经典”二字的汉学著作里,作者个人的史识随处可见,而在史景迁这种乐于愿意围绕一个人物的命运和心迹做文章的汉学家的作品里,能看到以下这样有想法的梗概,就算是难得了:

“在张岱眼中,生活多是光彩耀目,审美乃是人间至真。在精神的世界一如舞台生活,神明的无情操弄和人的螳臂当车之间并无明显区别。我们所称的真实世界,只不过是人神各显本事,各尽本分的交会之处而已。张岱一生都在探寻这种片刻。”

《前朝梦忆:张岱的浮华与苍凉》

[美]史景迁 著 温洽溢 译

理想国·广西师范大学出版社 2011年9月