专职社工张佳欣每天为94岁的冉龙珍送饭。

专职社工张佳欣每天为94岁的冉龙珍送饭。

“为村暖心服务站”为6至12岁的留守儿童开设的三点半课堂。孩子们在这里学习。

“为村暖心服务站”为6至12岁的留守儿童开设的三点半课堂。孩子们在这里学习。

马峰社区“为村暖心服务站”,老人日间照料室和三点半课堂设在一楼二楼。

马峰社区“为村暖心服务站”,老人日间照料室和三点半课堂设在一楼二楼。

2021年5月20日午餐时间,76岁的邓德淑用背篓背着1岁多的廖欣然排队打饭。

2021年5月20日午餐时间,76岁的邓德淑用背篓背着1岁多的廖欣然排队打饭。

11岁的陈黎娜和小伙伴在马路上捡了一条小奶狗,带到了社区“为村暖心服务站”,由社工照料。每天放学,她在社区三点半课堂做完作业后,照料小狗。

11岁的陈黎娜和小伙伴在马路上捡了一条小奶狗,带到了社区“为村暖心服务站”,由社工照料。每天放学,她在社区三点半课堂做完作业后,照料小狗。

宁生明是社区教授草编的志愿者,能编织100种物件。“为村暖心服务站”为他开设了网店,以期为其增加收入,补贴家用。

宁生明是社区教授草编的志愿者,能编织100种物件。“为村暖心服务站”为他开设了网店,以期为其增加收入,补贴家用。

宁生明站在自家玉米地前。在志愿者团队的帮助下,他渡过生活难关。

宁生明站在自家玉米地前。在志愿者团队的帮助下,他渡过生活难关。

从精准扶贫接续到乡村振兴,农村养老和留守儿童的照料一直是乡村难题,虽然很多地方建立了“一老一小”社区照料中心,但是管理机制、人才、资金等问题普遍动力不足。

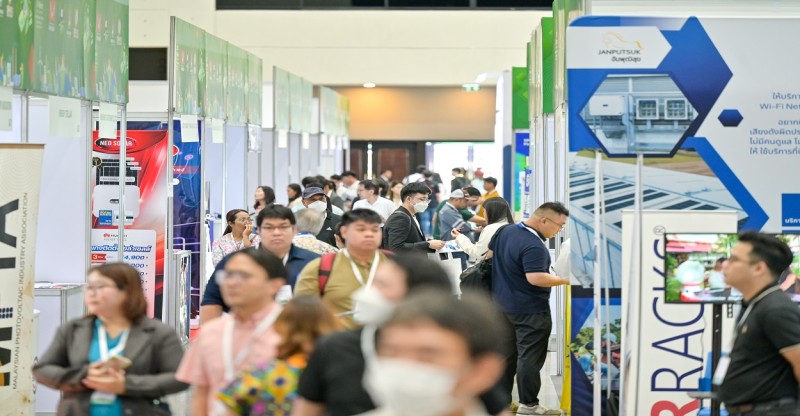

2021年3月,中国社会福利基金会联合地方政府、腾讯公益慈善基金会等多方力量在重庆市彭水苗族土家族自治县新田镇马峰社区,开始试点“为村暖心服务站”项目,为农村社区“一老一小”等群体提供日间照料服务,同时培育孵化本地社区志愿者等社会组织,助力乡村振兴。

耄耋老人告别寂寞

22岁的张佳欣是一名专职社工,参与了“为村暖心服务站”筹建工作。在调研过程中,看到很多老人每天的状态是搬一个凳子坐在马路边看车来车往,一坐就是一整天,她不由感叹:“我的爷爷奶奶也是这样的年龄,老人们的孤独,让我感到很难过”。

她和专职社工兼站长代海军在村干部的协助下,走访了每一户人家,详细记录每一个需要帮助的老人所面临的困境。

当代海军把即将运行的“为村暖心服务站”的事情向老人及其在外打工的子女介绍时,所有人将信将疑。

2021年3月底,“为村暖心服务站”正式运行,之前介绍的免费午餐,有各种活动安排的公共空间,有专职社区工作人员给老人提供日间照料服务一一兑现。

从开始的十几位老人,到半个月后,除了那些身体硬朗,还离不开田地的老人,方圆一公里内能走动的75岁以上老人都来了,其中大部分80岁以上,最大的是99岁的杨国香。

有服务、有牵挂

61岁的宁生明种植了3亩多出苗才一米的玉米,因一场大雨而全部倒秧,他说,当时他拄着双拐立在田头哭出了声。

因病截去了左腿的宁生明,照顾着脑瘫的妻子和八旬父母。这3亩玉米,是宁生明早出晚归,跪在地里种下的,他说“每天收工,身上粘的泥有几斤重”。

万般无奈中,他试着拨通了“为村暖心服务站”的电话求助。代海军立刻组织4名由社工和青年村民组成的志愿者团队,连续在地里干了一天,及时把倒秧的玉米扶起填土压实。

宁生明心里感激,几天后,他把自己用竹子编织的各种小巧精致的竹球、竹篮、竹船拿到“为村暖心服务站”,以示感谢。

除了突发状况,志愿者团队还定期组织采购物资、探访等服务。

93岁的刘永念和63岁的儿子刘洪清住在离村委会7公里的山里,社工和志愿者们几次送菜上门之后,让刘永念有了牵挂,总是询问“下次再来是什么时候?”

社工及志愿者在为老人们服务的同时,也会有收获。代海军说,老人拉着他的手,讲孝道、讲优良传统,他把老人很多话记录了下来,他认为乡村的老人有自己的生活智慧,这些都是可以挖掘的乡村社区文化,也是“为村暖心服务站”暖心工程的一部分。

留守儿童的新家

“如果有人不小心被烫伤了,要怎样急救呀?”

“冲、脱、泡、盖、送!”孩子们兴奋地将烫伤急救五字诀大声喊出来。

这是“为村暖心服务站”为6至12岁的留守儿童开设的三点半课堂。用故事和动画植入科普内容,通过游戏互动的形式,让儿童更易于学习防烫伤知识,从而提升儿童自我保护意识和应急处置能力。

自运行以来,三点半课堂已先后组织社区孩子们开展了地震逃生安全演练、安全出行等主题活动,让孩子们记住了很多安全知识。

马峰社区现有儿童300余人,外出务工人员则有约700人,青壮年大量外流造成了儿童课余时间照护的缺失。目前已有30多名儿童参与三点半课堂,其中大部分是留守儿童。

百个“为村暖心服务站”计划

中国社会福利基金会秘书长缪瑞兰介绍:未来,“为村暖心服务站”将通过三个渠道落实后续发展资金支持:政府购买服务;公益资金;逐步开展一些如电商等创收的项目。

下一步,中国社会福利基金会将结合乡村振兴的计划,重点放置在全国的农村社区,通过借鉴马峰社区的经验,优化模式,逐步向农村社区推广。2021年将联合腾讯公益慈善基金会等机构,初步预计建成100个“为村暖心服务站”。